La legitimidad del Tratado de Guadalupe Hidalgo sigue siendo cuestionable. No se puede considerar legítima la cesión de más de la mitad del territorio mexicano cuando fue resultado de una invasión militar, una guerra desigual y una negociación impuesta.

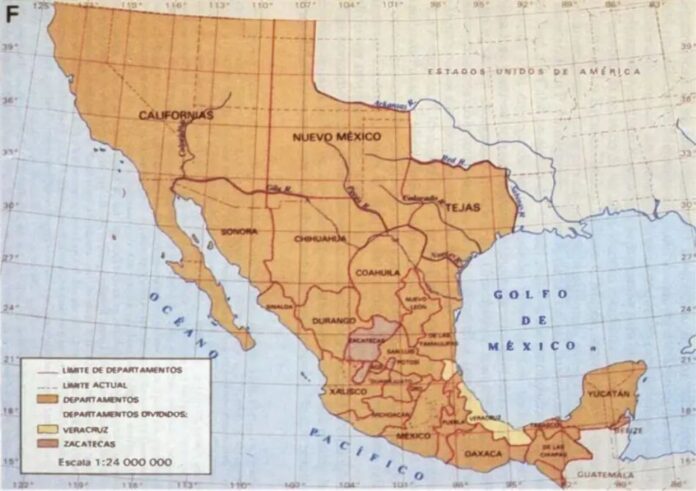

La firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 marcó uno de los episodios más dolorosos y significativos de la historia mexicana: la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Aunque ciertos análisis insisten en que no se trató de un tratado de rendición formal, es imposible desvincular este acuerdo del contexto en el que se dio: una guerra iniciada por Estados Unidos, librada mayoritariamente en territorio mexicano, y firmada bajo condiciones de enorme desventaja para el país agredido.

A simple vista, el tratado contiene elementos que lo hacen parecer un acuerdo “mutuo”: se estipula una indemnización de 15 millones de dólares a México y se formalizan promesas de respeto a los derechos civiles de los habitantes de los territorios cedidos. Pero estas cláusulas no borran la realidad de fondo: México no negoció desde una posición libre, sino bajo la sombra de una ocupación militar y con un aparato estatal fracturado por décadas de inestabilidad política. Es decir, el tratado no fue un acto de voluntad soberana, sino una transacción forzada.

Desde este punto de vista, la noción de legitimidad que ha sustentado la posesión estadounidense respecto a Texas, California, Nuevo México y otros vastos territorios es sumamente cuestionable. En derecho internacional, los tratados firmados bajo coacción o sin igualdad de condiciones pierden validez moral, e incluso legal. Y más aún si involucran la cesión de territorios enteros, con su gente, su historia, su cultura y sus recursos naturales, como si se tratara de simple mercancía.

El territorio nacional no es propiedad del gobernante en turno, ni un bien que pueda intercambiarse al capricho de las circunstancias. Representa un legado colectivo, un patrimonio de generaciones que no puede venderse ni regalarse sin traicionar a la nación. Que México haya cedido la Alta California, Arizona, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Colorado y Wyoming no puede verse como una transacción legítima, sino como el resultado de una invasión que desbordó cualquier principio de justicia o equidad.

Además, es importante recordar que la guerra no se desarrolló en un “campo neutral”. Fue una guerra de agresión, planeada desde el expansionismo ideológico del Destino Manifiesto, que justificaba la expansión territorial de Estados Unidos como un mandato divino. En otras palabras, la guerra tuvo raíces ideológicas coloniales. Y la imposición del tratado fue el remate de esa política expansionista.

Cuando un país se encuentra debilitado militar y económicamente, y atraviesa una crisis social profunda, como lo vivía México en 1847, los acuerdos que firma no pueden tomarse como expresión plena de su voluntad. La imposición de condiciones por parte de una potencia no sólo es una forma de despojo, sino que perpetúa una narrativa de superioridad que hasta hoy influye en las relaciones entre ambos países.

La legitimidad de la posición estadounidense sobre esos territorios, entonces, no debería sostenerse sólo en un tratado cuestionable. Debería evaluarse desde un marco ético, histórico y político que considere el desequilibrio de fuerzas, el carácter invasivo de la guerra, la falta de representación popular real en la firma del acuerdo, y la inconmensurable pérdida que implicó para México.

Hoy, el recuerdo de aquella cesión territorial sigue vivo. No en forma de un reclamo irredentista, sino como una advertencia histórica sobre los límites del derecho cuando se lo desvincula de la justicia. La historia no puede cambiarse, pero sí puede contarse desde los márgenes de la verdad olvidada. Y la verdad es que lo que se perdió, más que tierra, fue soberanía impuesta por la fuerza.