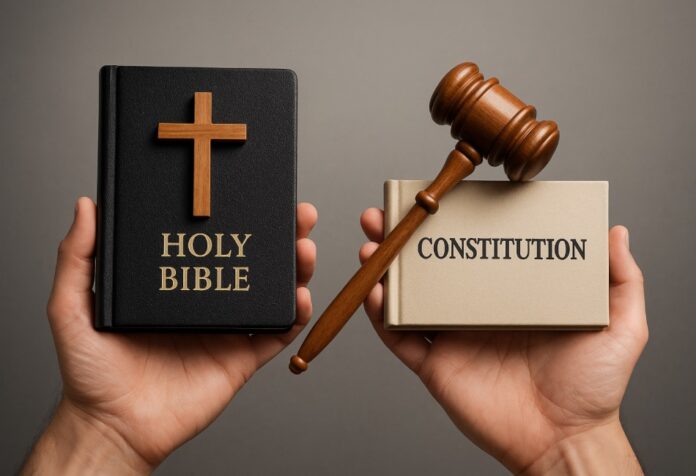

Una iniciativa de Morena para reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público ha reavivado un debate tan antiguo como vigente: ¿hasta dónde puede llegar la libertad religiosa sin afectar los derechos de otros, y hasta dónde puede legislar el Estado sin coartar la conciencia? En el fondo, se trata de un equilibrio frágil entre palabra y ley, entre fe y convivencia.

El 28 de octubre de 2025, el diputado Arturo Federico Ávila Anaya, del grupo parlamentario de Morena, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.

La reforma busca que las asociaciones y ministros de culto que usen medios digitales o redes sociales se sujeten a los lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, “garantizando el respeto a los derechos digitales, la neutralidad de la red y la prevención de discursos de odio”.

El texto no menciona censura ni sanciones a las expresiones de fe, pero sí abre un nuevo terreno de interpretación: ¿quién decide qué constituye “odio” o “discurso peligroso”? ¿Hasta qué punto puede el Estado regular el lenguaje religioso sin vulnerar la libertad de creencia? Y sobre todo: ¿cómo garantizar que esta regulación no se convierta en una herramienta política para controlar voces críticas?

De este punto han nacido narrativas muy simplistas —y por ello son las más difundidas— que circulan en redes: “Morena va contra la religión”, “el gobierno busca callar a los sacerdotes”, “se castigará predicar el Evangelio”. Ninguna de esas frases es exacta, pero todas se nutren de un temor legítimo: que en nombre de la neutralidad digital se limite el derecho a predicar con libertad.

Por otra parte, tampoco puede ignorarse el otro extremo del problema: cuando una prédica religiosa afirma, por ejemplo, que el aborto es un asesinato o que la homosexualidad es contraria al orden natural, puede hacerlo con lenguaje sereno, sin insultos ni amenazas; sin embargo, el mensaje deja una impronta moral que moldea las conciencias de los creyentes y puede derivar en rechazo hacia quienes piensan o viven distinto.

No es necesario gritar para herir; basta con sostener una idea con fuerza suficiente para que otros la tomen como verdad absoluta.

Esa es la paradoja del discurso religioso en el siglo XXI: nace en el ámbito espiritual pero tiene consecuencias sociales y políticas. Las iglesias defienden su derecho a predicar lo que consideran verdad; el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos de la discriminación. Ambos reclaman legitimidad. Y ambos pueden tener razón.

La libertad religiosa no es un permiso para agredir, pero tampoco puede reducirse al silencio de lo políticamente correcto. Si se prohíbe a una comunidad de fe expresar su moral, se incurre en censura; si se permite que esa moral sirva para excluir, se incurre en injusticia. Por eso, legislar en este terreno requiere una precisión casi quirúrgica: ni dejarlo todo a la libre interpretación, ni colocar mordazas disfrazadas de neutralidad.

El concepto de “discurso de odio” —invocado en la iniciativa— es ambiguo. Un pastor puede citar un pasaje bíblico sobre la conducta sexual y ser acusado de intolerancia; un sacerdote puede llamar a la defensa de la vida y ser señalado como violador del Estado laico. Pero también es cierto que la historia muestra casos donde líderes religiosos han justificado el rechazo y la exclusión bajo el amparo de su fe. Ahí está el dilema: la misma libertad que protege al profeta puede proteger al fanático.

¿Quién interpreta, entonces? Si lo hace el Estado, corremos el riesgo de que se convierta en censor moral. Si lo hace la Iglesia, podríamos caer en dogmatismo. Y si lo hace la opinión pública, nos enfrentamos a la dictadura de la emoción. La única salida razonable es la corresponsabilidad: un Estado que legisle con límites claros y sin sesgos, unas iglesias que ejerzan su libertad con responsabilidad ética, y una sociedad civil que vigile que ninguna verdad se imponga por la fuerza.

El desafío no es eliminar las diferencias, sino aprender a convivir con ellas sin convertirlas en armas. La predicación puede seguir siendo profética si es también compasiva. La ley puede ser firme si es también humilde. La libertad no consiste en decirlo todo, sino en poder decir lo esencial sin temor.

Si el Estado no legisla, quedamos sin vara para medir si se entromete o no en la libertad religiosa, ni podremos evitar que las iglesias marginen o discriminen. Pero si legisla sin precisión, puede asfixiar el espíritu que pretende ordenar. Entre el exceso y la omisión se encuentra lo más difícil de lograr: el equilibrio.

El odio podría no gritar, pero siempre deja huellas. La fe puede no imponer, pero siempre influye. Y el derecho, por más completo que sea, no puede regular la conciencia.

Quizá el reto de nuestro tiempo no sea decidir quién tiene razón, sino aprender a vivir con razones distintas, porque una sociedad madura no se define por lo que prohíbe, sino porque es capaz de debatir sin destruirse.