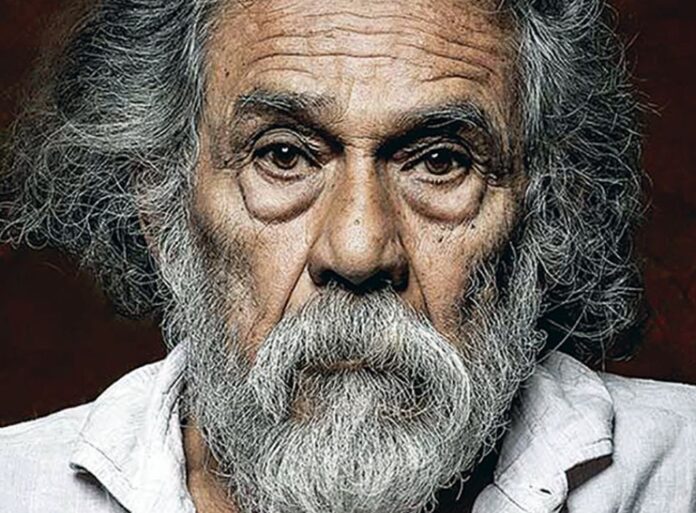

Cada 17 de julio, el alma cultural de Oaxaca se viste de memoria. En esa fecha nació Francisco Benjamín López Toledo (1940–2019), el artista que llevó la imaginación zapoteca al universo del arte contemporáneo.

Pintor, grabador, escultor, ceramista, editor, activista… pero, sobre todo, un hombre profundamente libre. Homenajearlo es más que recordar su obra; es volver a mirar el mundo con la intensidad con la que él lo habitó.

Aunque nació en la Ciudad de México, su infancia transcurrió en Juchitán y Veracruz. Oaxaca lo adoptó como hijo pródigo, y él a su vez la convirtió en su taller, su lienzo y su causa.

Desde joven, Toledo se interesó por el grabado, una técnica que perfeccionó en París durante los años sesenta.

Sin embargo, nunca fue prisionero de los estilos. Su obra abarca pintura, cerámica, escultura, textiles y hasta cometas de papel, en los que figuras fantásticas, animales mitológicos, órganos humanos y símbolos indígenas se entretejen en un lenguaje tan propio que no necesita traducción.

Toledo fue parte de la llamada Generación de la Ruptura, pero a diferencia de muchos contemporáneos que buscaron alejarse del muralismo mexicano, él creó un estilo que abrazaba sus raíces indígenas y naturales, mientras dialogaba con las vanguardias del mundo.

Su mundo artístico se nutrió de murciélagos, iguanas, insectos y dioses, pero también de cuerpos en transformación, de erotismo, de ironía, y de una profunda preocupación por la tierra.

Esa conciencia lo llevó más allá de los museos. Fundó instituciones clave como el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), el Centro de las Artes de San Agustín Etla (CaSa), el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), el Jardín Etnobotánico de Santo Domingo, el Museo Textil y una biblioteca para personas con discapacidad visual.

En 2015, cedió al INBA su acervo del IAGO –más de 125,000 piezas– por un simbólico peso. Para él, el arte debía estar al servicio de la comunidad.

Pero su lucha no fue sólo cultural. Fue también política y ecológica. Se opuso a la instalación de un McDonald’s en el Zócalo oaxaqueño organizando una “tamaliza” colectiva como acto de protesta.

Alzó la voz contra el maíz transgénico, defendió los humedales de Huatulco, vendió obra para financiar la reconstrucción tras el sismo de 2017 y elevó papalotes con los rostros de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Su activismo, como su arte, fue una forma de ternura rebelde.

En vida, recibió numerosos reconocimientos: el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Right Livelihood Award (considerado el Nobel alternativo), el Premio Príncipe Claus y un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Pero quizá el mayor homenaje fue el respeto popular. Tras su fallecimiento, el 5 de septiembre de 2019, miles de oaxaqueños encendieron veladoras frente al IAGO. El pueblo sabía lo que perdía.

Hoy, su obra puede admirarse en museos como el MoMA de Nueva York, la Tate de Londres, el Museo Reina Sofía de Madrid o el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México. Pero es en Oaxaca donde su presencia sigue más viva: en las exposiciones del IAGO, en los talleres del CaSa, en el silencio vegetal del Jardín Etnobotánico, en cada cometa que surca los cielos.

Francisco Toledo no sólo pintó el mundo. Lo cuidó, lo desafió, lo reinventó. Y nos enseñó que el arte puede ser al mismo tiempo un canto y una trinchera, un juego y una ofrenda.

Por eso, en cada aniversario de su natalicio, más que recordarlo, volvemos a mirarlo. Porque como sus grabados, su legado nunca se borra: se imprime en el alma colectiva.