El mundo observa, otra vez, el desdén con que se pisotea la esperanza de un pueblo.

Octubre de 2025

Introducción: de la herida abierta en 1948 al clamor de Gaza

El conflicto entre israelíes y palestinos tiene raíces profundas que se remontan al siglo XX, cuando el fin del mandato británico en Palestina derivó en la partición del territorio en 1947.

La creación del Estado de Israel en 1948 provocó la Nakba —la “catástrofe” palestina— con más de 700 000 personas expulsadas o forzadas a huir de sus hogares.

Desde entonces, Israel ha consolidado su control sobre tierras palestinas mediante ocupación militar, asentamientos ilegales y un bloqueo persistente sobre la Franja de Gaza, gobernada desde 2007 por el movimiento Hamas.

Durante décadas, el mundo ha presenciado una secuencia de guerras, intifadas y negociaciones frustradas. Pero el nuevo ciclo de violencia iniciado en octubre de 2023, tras ataques de Hamas y la inmediata respuesta israelí, escaló a una ofensiva masiva e indiscriminada que transformó Gaza en un territorio devastado. Las cifras de civiles muertos superaron todos los registros anteriores, con barrios enteros arrasados y hospitales convertidos en ruinas.

Lo que comenzó como una operación militar se ha convertido en un castigo colectivo que muchos organismos internacionales ya califican como crimen de guerra o incluso genocidio. Y en ese contexto, la sociedad civil internacional decidió actuar.

1. Un conflicto desproporcionado

La nueva ofensiva israelí sobre Gaza ha sido descrita por organismos internacionales como una guerra desproporcionada.

Mientras las fuerzas israelíes afirman responder a ataques de Hamas, la realidad visible —documentada por la ONU, la OMS y la Media Luna Roja— es una devastación civil sin precedentes: miles de muertos, hospitales colapsados, familias enteras sepultadas bajo escombros.

Gaza, un territorio bloqueado desde hace más de 17 años, sufre ahora una asfixia total: sin electricidad estable, sin agua potable, sin medicinas, sin corredores humanitarios funcionales.

2. Un pueblo sitiado y castigado colectivamente

Israel defiende su bloqueo bajo el argumento de “seguridad nacional”, pero cada día resulta más difícil sostener esa narrativa ante los ojos del mundo.

El castigo colectivo contra la población civil —mujeres, niños, ancianos, enfermos— se ha convertido en una violación sistemática del derecho internacional humanitario.

Las imágenes de barrios arrasados, escuelas convertidas en refugios bombardeados y hospitales sin insumos revelan que no se trata de un conflicto simétrico, sino de una guerra entre un Estado con poderío militar y un pueblo confinado.

3. La reacción internacional y el veto que todo lo paraliza

La indignación global se hizo sentir en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Decenas de países exigieron un alto al fuego y la apertura de corredores humanitarios. Pero una vez más, el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad bloqueó cualquier resolución vinculante que frenara la ofensiva israelí.

Esa posición, percibida como ceguera moral, debilitó la autoridad de Washington y amplificó el sentimiento de frustración en la comunidad internacional.

4. Nace la flotilla: la sociedad civil toma el timón

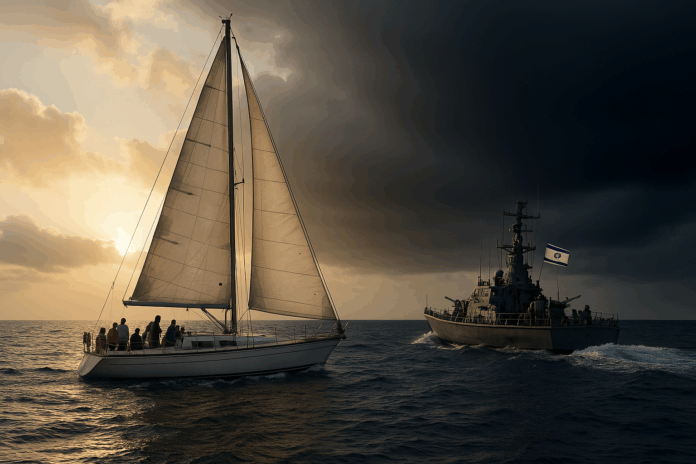

Ante la parálisis diplomática, cientos de ciudadanos del mundo decidieron actuar por su cuenta. Así nació la Global Sumud Flotilla, una expedición de embarcaciones civiles que zarpó con ayuda médica y humanitaria para Gaza, decidida a romper el bloqueo marítimo y despertar conciencias.

A bordo iban activistas, médicos, periodistas y líderes sociales de más de 90 países. Su misión no era militar ni política: era moral.

5. Interceptación y detenciones

La flotilla fue interceptada por la marina israelí en aguas internacionales, cuando se encontraba ya muy cerca de la costa de Gaza. Los barcos fueron abordados y desviados al puerto de Ashdod.

Casi 500 personas fueron detenidas y trasladadas a prisiones en el desierto del Negev.

Días después, comenzaron las deportaciones y con ellas, los testimonios:

golpes, privaciones, amenazas, insultos, negación de agua y medicamentos, según relataron activistas de Suiza, Australia, Países Bajos, Italia, España y otros países.

Hasta el momento, no hay evidencias que respalden el desmentido israelí: sólo declaraciones oficiales que califican las denuncias de “mentiras descaradas”.

6. Voces desde el cautiverio: los testimonios de los liberados

Días después de la interceptación, comenzaron las deportaciones y con ellas, los testimonios. Los relatos de los liberados coinciden en describir malos tratos, privaciones y humillaciones. Activistas de Suiza, Australia, Países Bajos, Italia y España narraron haber sido golpeados, privados de sueño, insultados y mantenidos sin agua ni medicamentos.

Entre ellos se encontraba la activista sueca Greta Thunberg, quien relató que fue recluida en una celda infestada de chinches, sin acceso a agua potable ni alimentos suficientes, y que las autoridades la obligaron a posar con banderas israelíes antes de su deportación.

“Nos trataron como si fuéramos delincuentes, no como personas que querían ayudar”, dijo al llegar a Atenas, donde fue recibida por una multitud con aplausos y pancartas de solidaridad.

La cineasta australiana Juliet Lamont denunció que le retiraron su medicación diaria y la recluyeron en un entorno “distópico”. La activista neerlandesa Ykema aseguró que los mantuvieron bajo el sol sin agua ni comida y que algunos compañeros fueron golpeados. El periodista italiano Saverio Tommasi relató agresiones físicas e insultos mientras era trasladado esposado.

Hasta el momento, ningún gobierno ha presentado evidencias que respalden la versión israelí de que “no hubo maltratos”. Las autoridades se limitan a desmentir los abusos con comunicados, mientras las ONG documentan los casos y los países de origen de los deportados exigen explicaciones diplomáticas.

6. Reacciones de los gobiernos

Los países de origen de los deportados han comenzado a reclamar explicaciones.

Sudáfrica exigió la liberación de sus ciudadanos, entre ellos un nieto de Nelson Mandela.

Australia, España, Grecia y Suiza solicitaron acceso consular inmediato y garantías de trato humanitario.

Las respuestas israelíes han sido ambiguas: reconocen las detenciones, pero niegan los abusos sin ofrecer pruebas.

Washington, en cambio, ha optado por el silencio institucional, limitándose a expresar “preocupación” por la seguridad de sus ciudadanos.

7. Las palabras que lo resumen todo

Ese silencio se rompió abruptamente cuando el presidente Donald Trump —consultado en la Casa Blanca— reaccionó con burla hacia la activista sueca Greta Thunberg, recién liberada.

Para ser tan joven está muy loca, no puede controlar su ira. Debería ir al médico”, dijo.

La frase, reproducida en medios de todo el mundo, desnudó la falta de empatía del poder estadounidense ante una misión humanitaria civil.

Más que un comentario desafortunado, se percibió como una declaración política de insensibilidad, una muestra del desprecio hacia quienes se atreven a cuestionar la impunidad de Israel.

8. Un saldo moral

Así, el episodio de la flotilla deja al descubierto la arquitectura de la injusticia contemporánea:

- Un Estado que ejerce fuerza desmedida.

- Una potencia que lo protege a toda costa.

- Y una comunidad internacional impotente, donde la sociedad civil —no los gobiernos— encarna la voz moral del mundo.

La flotilla no logró entregar su ayuda, pero sí rompió el cerco del silencio. El precio fue alto: cárcel, humillación, desprecio. Sin embargo, su travesía logró lo que la diplomacia no pudo: volver a poner a Gaza en el corazón del debate mundial.